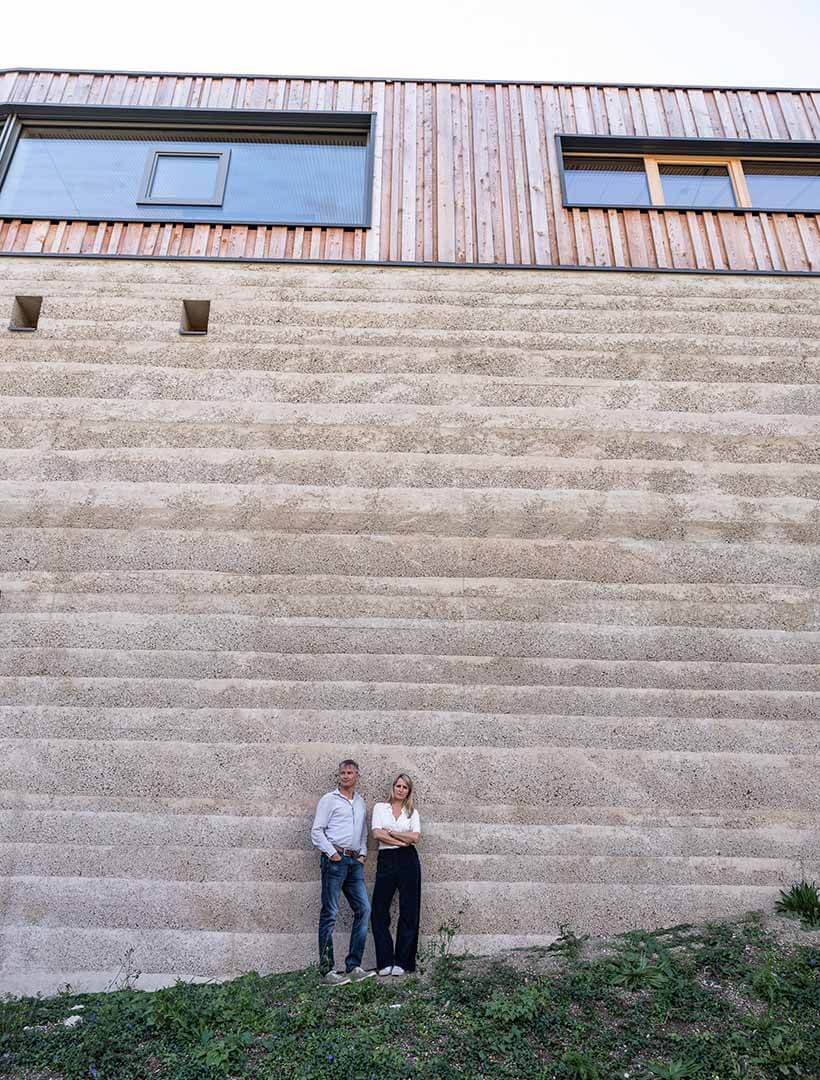

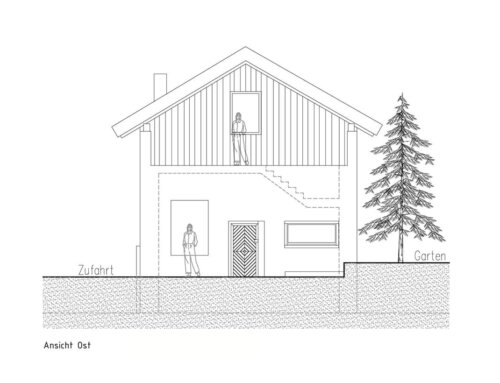

Vergangenheit trifft Gegenwart: Mit dem neuen Kultur- und Veranstaltungszentrum Burg Trautson wurde ein einzigartiges Projekt realisiert, das sensibel in den historischen Bestand und das Gelände eingebettet ist. Der zweigeteilte Neubau ergänzt das denkmalgeschützte Burgareal im Norden – ein massiver Sockelbereich aus Stampfbeton trägt darüber einen leichten, offenen Holzbau in Massivbauweise, der sich zur Sillschlucht und zum Burghof hin öffnet.

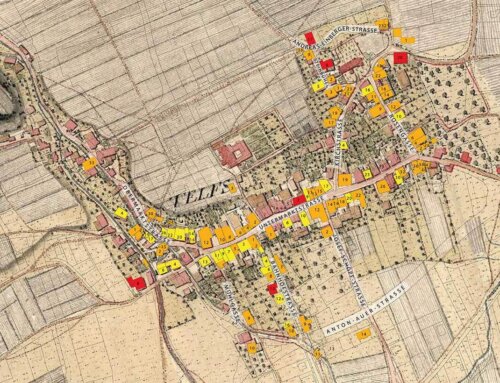

Die historische Burganlage Trautson wurde kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs durch amerikanische Fliegerbomben fast vollständig zerstört. Nur die Kaplanei, die Waschküche und einzelne Burgmauern – blieben erhalten. Das kraftvolle Erscheinungsbild der Anlage ging mit der Zerstörung verloren. Ziel des Neubaus war es, diese Kraft zeitgenössisch architektonisch zu interpretieren, ohne zu imitieren.

Die Wahl fiel daher auf Stampfbeton als Sockelmaterial – ein archaisch wirkender, unbewehrter Beton, der durch Schichtweise Verdichtung entsteht. Bereits im 19. Jahrhundert bei Brückenpfeilern eingesetzt, erlebt dieses Material hier eine bemerkenswerte Renaissance. Die 10° geneigte Stampfbetonmauer mit einer mittleren Wandstärke von 65 cm ist eine bautechnische Besonderheit – die Schalungskonstruktion selbst war ein eigenes Bauwerk, das die vollständige Horizontallast aufnehmen musste.

Die Architektur ist präzise in Sprache und Materialität: Der massive Stampfbeton-Sockel steht als moderne Neuinterpretation der historischen Burgmauer. Darüber erhebt sich ein leichter Holzbau, in dem Veranstaltungsraum, Bar und Küche untergebracht sind. Großzügige Fensterflächen verbinden Innen und Außen, öffnen den Blick zur Natur und schaffen eine starke Beziehung zur umgebenden Landschaft.

Das zuvor leer stehende Burgareal wurde wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit dem sensiblen Weiterbauen am Ort entsteht ein Zentrum für Kultur, Kulinarik und Begegnung.

Kulturzentrum Burg Trautson

Bauherr

Verein Schloss Matrei Trautson

Planung

Arch. DI Andreas Semler

DI Dr. Gertrud Tauber

ÖBA

Arch. DI Andreas Semler

Statik

WA Ingenieure ZT GmbH

6300 Wörgl

Fertigstellung

Juni 2023

Preise

Referenzprojekt des Landes Tirol / Abteilung Dorferneuerung 2024

Nominiert für Neues Bauen Tirol 2024

Fotos

Silbersalz.photo, Welsberg

Gertrud Tauber

Vergangenheit trifft Gegenwart: Mit dem neuen Kultur- und Veranstaltungszentrum Burg Trautson wurde ein einzigartiges Projekt realisiert, das sensibel in den historischen Bestand und das Gelände eingebettet ist. Der zweigeteilte Neubau ergänzt das denkmalgeschützte Burgareal im Norden – ein massiver Sockelbereich aus Stampfbeton trägt darüber einen leichten, offenen Holzbau in Massivbauweise, der sich zur Sillschlucht und zum Burghof hin öffnet.

Die historische Burganlage Trautson wurde kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs durch amerikanische Fliegerbomben fast vollständig zerstört. Nur die Kaplanei, die Waschküche und einzelne Burgmauern – blieben erhalten. Das kraftvolle Erscheinungsbild der Anlage ging mit der Zerstörung verloren. Ziel des Neubaus war es, diese Kraft zeitgenössisch architektonisch zu interpretieren, ohne zu imitieren.

Die Wahl fiel daher auf Stampfbeton als Sockelmaterial – ein archaisch wirkender, unbewehrter Beton, der durch Schichtweise Verdichtung entsteht. Bereits im 19. Jahrhundert bei Brückenpfeilern eingesetzt, erlebt dieses Material hier eine bemerkenswerte Renaissance. Die 10° geneigte Stampfbetonmauer mit einer mittleren Wandstärke von 65 cm ist eine bautechnische Besonderheit – die Schalungskonstruktion selbst war ein eigenes Bauwerk, das die vollständige Horizontallast aufnehmen musste.

Die Architektur ist präzise in Sprache und Materialität: Der massive Stampfbeton-Sockel steht als moderne Neuinterpretation der historischen Burgmauer. Darüber erhebt sich ein leichter Holzbau, in dem Veranstaltungsraum, Bar und Küche untergebracht sind. Großzügige Fensterflächen verbinden Innen und Außen, öffnen den Blick zur Natur und schaffen eine starke Beziehung zur umgebenden Landschaft.

Das zuvor leer stehende Burgareal wurde wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit dem sensiblen Weiterbauen am Ort entsteht ein Zentrum für Kultur, Kulinarik und Begegnung.